Matanya sayu, wajahnya pucat, seolah senyumnya tak bersemangat.

Di usia yang masih dini, KTP belum dikantongi, namun perut besarnya telah

terisi jabang bayi. Mendatangi bidan, didampingi bapak ibu, karena sang suami

pun mungkin masih bersekolah atau terpaksa bekerja untuk menghidupi si jabang

bayi.

Terdengar seperti kisah fiksi? Bisa jadi. Tapi pada

kenyataannya, kondisi ini jamak terjadi pada masyarakat di Indonesia. Ya, kenyataan

bahwa jumlah perkawinan usia anak yang cukup tinggi, seperti sebuah pil pahit

yang harus kita telan.

Membicarakan perempuan dalam konstruksi gender tidaklah

mudah, padahal perkawinan usia anak lebih sering dialami oleh perempuan. Tembok

mitos dan kepercayaan terlampau kokoh hingga susah ditembus oleh para

perempuan yang ingin membicarakan kebutuhan dan pemikirannya.

Perempuan masih dianggap sebagai entitas yang harus diawasi,

dilindungi, dan diarahkan, sehingga pernikahan usia anak dianggap sebagai wadah

yang sah bagi sebagian masyarakat untuk dilaksanakan dengan dalih untuk

melindungi harkat dan martabat perempuan.

Belum lagi kritik sosial yang menganggap bahwa perempuan berusia

di atas 15 atau 18 tahun yang belum menikah, dianggap sebagai aib bagi keluarga

atau munculnya label sebagai perawan tua sehingga keluarga akan segera

mencarikan jodoh untuk anak perempuannya.

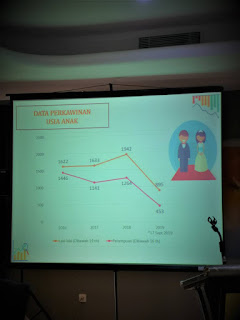

Ketika bicara tentang perkawinan anak, maka kita akan

tercengang pula dengan data BPS yang dikeluarkan pada tahun 2017. Proporsi

perempuan umur 20 - 25 yang berstatus kawin sebelum usia 18 tahun sebanyak 11,

54%, sedangkan di tahun 2018 sebanyak 11, 20%. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fatahillah,

Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (Kementerian PPPA) dalam Dialog Publik Pencegahan Perkawinan Usia Anak,

Kamis (5/12).

|

| data perkawinan usia anak |

Hal senada juga diutarakan oleh Ibu Retno Sudewi, Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana (P3AP2KB) Jawa Tengah. Berdasarkan data yang sudah dilaporkan pada

tahun 2018, Kota Semarang menempati peringkat tertinggi perkawinan usia anak di

Jawa Tengah, disusul oleh Kab. Banyumas.

Disebut perkawinan anak ketika terjadi sebelum berusia 18

tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk

mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut. Tentu

menjadi tugas bersama saat hak-hak anak dan perempuan tidak terpenuhi dan

dipaksa menikah padahal belum cukup umur.

Perkawinan usia anak ini memang menjadi permasalahan global,

tidak hanya di Indonesia tetapi juga terjadi di negara lain seperti India,

Yaman, Palestina, Karibia, dll. Namun, menjadi prestasi yang tidak membanggakan bagi

Indonesia ketika mendapatkan peringkat 7 di dunia terkait tingginya perkawinan

usia anak berdasarkan data UNICEF di tahun 2018.

Prof. Ismi Dwi Astuti, Guru besar Universitas Sebelas Maret

(UNS) Solo mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak

seperti: tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, budaya pratiarki, tradisi

di daerah tertentu, perjanjian orang tua, termasuk karena kehamilan yang tidak

dikehendaki.

|

| Prof. Ismi, Guru besar UNS Solo |

Perkawinan anak juga dapat dinilai sebagi koping ekonomi

yang mengurangi biaya membesarkan anak perempuan. Diperkuat dengan budaya

patriarki yang memaksa anak perempuan untuk menerima peran domestik rumah

tangga, sehingga perempuan memiliki peran terbatas dalam masyarakat yang lebih

luas.

Perkawinan anak juga memiliki efek domino pada generasi

selanjutnya karena anak-anak dari ibu belia yang tidak berpendidikan, juga

kecil kemungkinannya untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini semakin mengabadikan

rendahnya tingkat melek huruf dan membuat peluang mendapatkan mata pencaharian semakin terbatas. Para

perempuan juga rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak memiliki

kapasitas dalam mengambil tindakan terhadap kekerasan tersebut.

Meski pernikahan usia anak juga sering terjadi pada anak

laki-laki yang juga menderita secara finansial, mereka masih bisa meninggalkan

istri dan anaknya di rumah orang tua. Sedangkan anak laki-laki ini bisa mencari

peluang kerja di tempat lain. Ironisnya, opsi ini tidak jamak tersedia untuk

sebagian besar istri yang masih belia. Lagi-lagi, perempuan tidak memiliki

banyak pilihan.

Belum lagi risiko dari sisi kesehatan yang bisa mengancam

nyawa ibu hamil di usia belia. Kematian terkait kehamilan merupakan penyebab utama kematian

pada anak perempuan berusia 15-19 tahun, bahkan kematian bayi dua kali lipat

lebih tinggi pada bayi dari ibu yang sangat muda.

Negara telah mengatur mengenai perkawinan usia anak dan

orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya

perkawinan pada usia anak. Namun para orang tua yang seharusnya mencegah

perkawinan usia anak malah mendorong anak untuk menikah lebih cepat.

Secara mental, saat belia, anak perempuan belum matang dan

sadar atas hak-hak yang dimilikinya. Karena itu, hukum adalah alat untuk melindunginya.

Sebagaimana yang disampaikan Prof Ismi tentang inovasi yang bisa dilakukan demi

mencegah perkawinan usia anak, yaitu:

- Memberdayakan anak perempuan dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung.

- Mendidik dan memobilisasi orang tua dan anggota masyakarat tentang hak anak, kesehatan reproduksi, serta risiko dan konsekuensi perkawinan usia anak.

- Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas sekolah formal untuk anak perempuan.

- Menawarkan dukungan ekonomi untuk anak perempuan dan keluarganya.

- Mengembangkan kerangka kerja hukum dan kebijakan.

Lantas solusi praktis apa yang bisa kita lakukan? Peluk,

cium, penuhi hati anak-anak dengan kasih sayang dan perhatian dari kita sebagai orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya agar mereka dapat tumbuh

dengan baik, mudah berempati dan terhindar dari hal destruktif yang juga bisa

mencelakai orang lain.

Hal sederhana lain yang bisa kita lakukan dengan tak lagi

menanyakan “kapan nikah?” dan “kapan punya anak?” sehingga pernikahan tidak

lagi menjadi satu-satunya tolak ukur kesuksesan orang tua dalam mendidik dan

membesarkan anak. Terdengar remeh memang, tapi percayalah pertanyaan-pertanyaan

tersebut dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak di kemudian hari.

|

| bersama narasumber dialog publik Kementerian PPPA |

setuju sov sama kata narsum itu, memang salah satu solusi itu diarahkan ke kegiatan positif ya biar nggak mikirin cinta melulu hahaha

ReplyDeleteEdukasi buat anak2 remaja juga perlu nih, jadi mereka tau risiko2nya perkawinan usia anak.

ReplyDeleteSetuju..penting utk terus disosialisasikan bhw pernikahan membutuhkan kesiapan fisik maupun mental. Utk wanita, usia kurang dr 20 th blm siap alat2 reproduksinya sehingga rawan terjadi masalah..

ReplyDeleteBagus banget mbak. Jadi jawaban bagus atas isu yang beredar. Kalo biasanya yang sering digaungkan itu daripada zina mending anak dinikahkan aja. .Duh.. Duh. . Padahal bukan itu ya solusi terbaik

ReplyDeleteKenyataan yang memedihkan ya mbak.

ReplyDeleteMudah-mudahan, prosentase tersebut bisa segera mengecil.

Sehingga makin banyak anak-anak perempuan kita yang fokus selesaikan sekolah atau bekerja untuk dirinya sendiri.

Barubtau yernyata pernikahan anak usia dini masih banyak terjadi jadi miris karena ada banyak faktor yang harus diperhatikan terutama kesiapan baik fisik maupun mental

ReplyDeleteSedih juga ya dengan fenomena cepet-cepet nikahin anak agar tak menjadi beban orangtuanya. Padahal ketika anak tersebut menikah, kemudian hamil dan melahirkan, bakalan tetap balik ke orangtuanya karena belum paham harus gimana.

ReplyDeleteAda tetangga di sini, asalnya dari Jawa. Anaknya masih SMA akhirnya nikah krn pacarnya hamil 😭😭 skrg aku udah melahirkan, anaknya sdh 5 bulanan. miris kalau lihat, terlihat biasa aja tapi sorot matanya tetap beda.

ReplyDeleteSemoga makin berkurang kasus spt itu

No no no, nikah muda, kebanyakan yang aku kenal pada menyesal memilih jalan hidupnya, yah namanya nyesel kan ya, di belakang. Kalo di depan mah pendaftaran kan?

ReplyDeleteih sayang banget kalo nikah muda tuuh. kasian badan perempuannya belum siap untuk mengandung :(

ReplyDelete